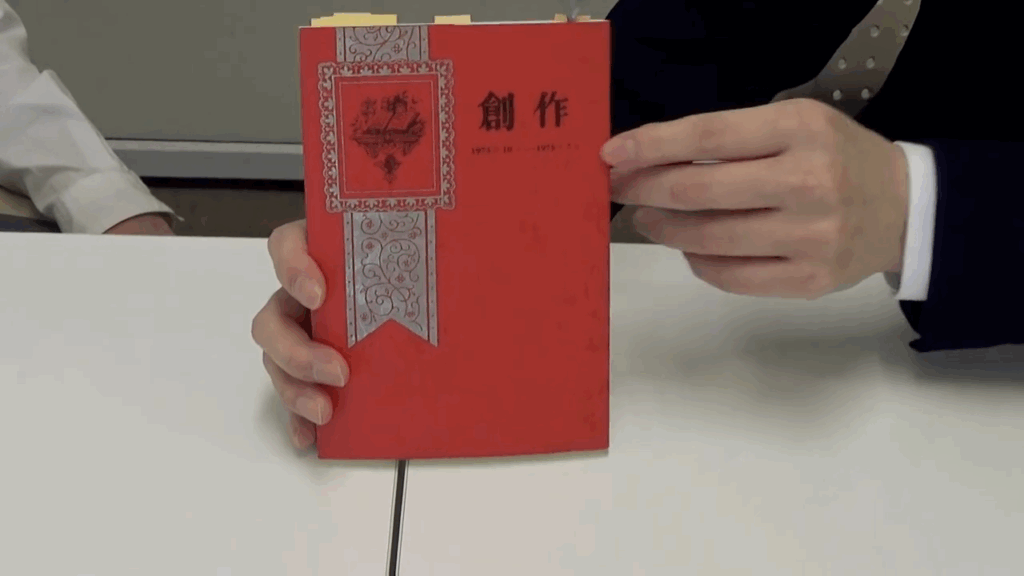

今回紹介するのは、一般的な出版流通を通らず、ごく一部で知られるようになった異色の一冊、『創作』です。

この本は、もともとある古物商が古道具屋のワゴンセールで偶然見つけた、一冊の一般人の日記に由来しています。

内容は、1973年から1975年までの2年間にわたる、無名の若者の生活と内面を記録したもの。

正式な書籍ではなく、ISBNも付与されていません。発見者の手で体裁が整えられ、現在の形となりました。

本の出自──「拾われた日記」

この日記は、元々は誰にも見せるつもりがなかったプライベートな記録です。

発見した古物商によって「創作」というタイトルが与えられ、整えられました。

そのため、商品として意図されたものではなく、一個人の私的な営みが、偶然によって表に出たものです。

装丁はシンプルで上品ですが、正式な出版社のロゴやコードもなく、流通も極めて限定的です。

何が書かれているのか

内容は一言でいえば、「作家志望の若者が、自堕落な生活に苦しみながら、それでも何かを書こうとし続ける記録」です。

- 読んだ本のタイトル

- 自己嫌悪

- パチンコや麻雀に費やした日々

- 酒に逃げる夜

- 「このままではいけない」と悔いる朝

この繰り返しが、赤裸々に、淡々と綴られています。

誰に見せるわけでもないため、取り繕いも演出もありません。

実際の記述から

たとえば、こんな風に書かれています。

「1月13日、10時30分頃きくさんが来る。きくさんとパチンコ、3時まで。家にいても退屈である。」

「11時15分現在、酒を飲んでいる。私は人が何かを感じる小説を書きたい。小説家と言われるところの人間にでもなりたいと思う。」

「もちろん思うだけで努力などしてはいないが。」

翌日にはこう続きます。

「麻雀5000円負け」

このどうしようもなさ、生活のリアルさがこの日記の最大の特徴です。

呪われた「創作」という営み

本書を読んで感じるのは、何かを作ろうとする者が背負う宿命のようなものです。

書き始めたものの、現実に流され、負け、自分を呪い、また再起を誓う。

それでも、また堕ちる。

作品を完成させることもなく、しかしやめることもできない。

「創作」とは、彼にとって祝福ではなく、呪いのような営みであったことが伝わってきます。

最後は唐突に終わる

1975年7月26日の記述を最後に、日記は突然終わります。

「母が今夜2時から釣りにいくそうだ。親父はこちらの部屋で寝る。」

あまりにあっけない結び。

そこにドラマチックな幕引きも、文学的な美しさもありません。

まるで、何気ない日常の延長線上で、自然に筆が置かれたかのようです。

『創作』を読む意味

この『創作』は、いわゆる完成された文学作品ではありません。

しかし、それゆえに読む者に強い衝撃を与えます。

- 誰にも読まれない前提で書かれた文章

- 作り手としての苦悩と自堕落

- ありのままの葛藤

創作に関わるすべての人にとって、「なぜ書くのか」「なぜ続けるのか」という問いを突きつけてきます。

完成された小説や、成功者の自伝では絶対に味わえない、**生々しい「創作の現場」**がここにはあります。

まとめ

『創作』は、名もない一人の若者の自己記録でありながら、

創作するとは何か、生きるとは何かを静かに、しかし確実に語りかけてきます。

決して誰にでも薦められる本ではありませんが、

「作る」という営みに苦しみ続けた誰かの叫びに、そっと耳を傾けたい人には、忘れがたい読書体験となるでしょう。

YouTubeでも紹介しています