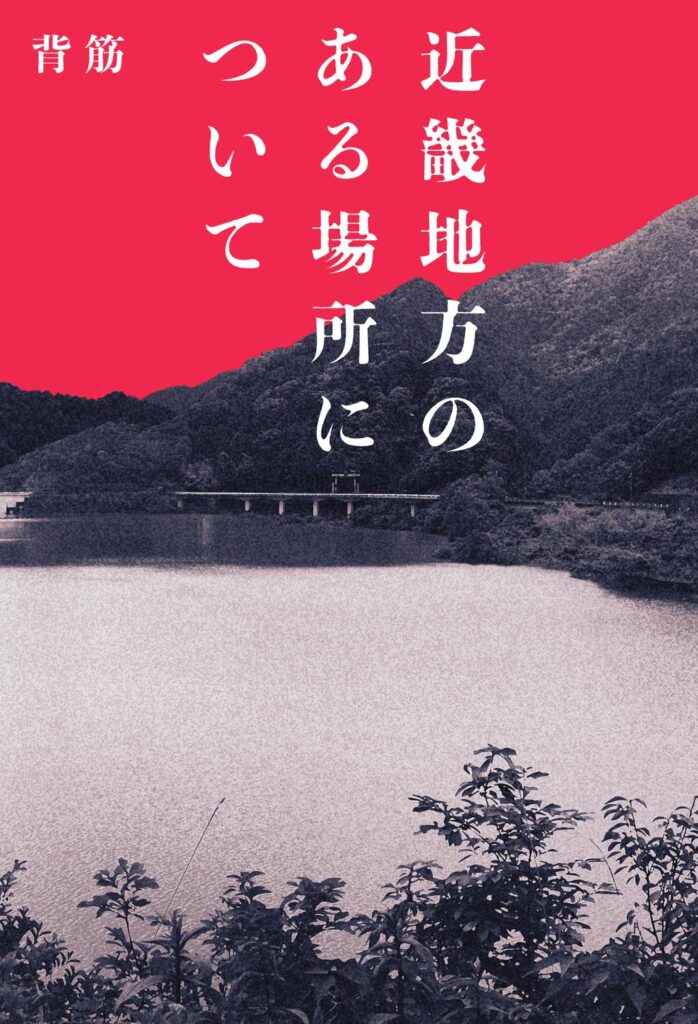

近頃ネットで話題沸騰中の作品、『近畿地方のある場所について』。

読んでしまいました。後悔しています。怖すぎるんです。

とにかく、一言で震え上がっている人が続出しています。SNSでも「読んだ…」「怖すぎる…」の声が止まらない。何がそんなに怖いのか?今回はこの作品について紹介していきます。

怖すぎるので、読まない方がいいです。本当に。

軽い気持ちで読み始めたら、眠れなくなります。僕は読んだあと、夢にまで出てきました。バスの運転手がものすごいスピードで暴走して、止まらなくなる夢です。そんな夢を見るぐらい、じわじわと精神に染み込んでくるタイプの恐怖なんです。

どんな内容なのか?

この作品はもともと、小説投稿サイト「カクヨム」に2023年1月〜5月にかけて掲載されたホラー小説です。

作者は「背筋(せすじ)」さん。彼が「ある人を探しています」とカクヨムに投稿したところから、物語が始まります。

語り手である背筋さんは、ある日、オカルト系ムック本の取材依頼を受けます。

仕事を持ち込んできたのは、新人記者の小沢くん。

このムック本、もとは廃刊になったオカルト雑誌の別冊扱いで、不定期に細々と出ているものです。

雑誌の方針としては「コストを抑えて、過去のネタを再編集して記事にする」。

小沢くんも新人なので、バックナンバーや資料を読んで過去記事を研究していたんですね。

そんな中、彼が背筋さんに言うのです。

「色んな号の記事を読んでたら、奇妙な共通点を見つけました」と。

年も発行号も異なるのに、似たような場所、出来事が記録されている。しかもそれらの出来事は、すべて近畿地方のある地域に関わっていた…。

つまり、バラバラの“怖い話”が、ひとつの線で結びついていくわけです。

● 語りのスタイルも異質

この作品は、

小沢くんと背筋さんのやりとり

過去の雑誌記事

読者投稿

ネット掲示板のスレッド

謎の手紙

コメント欄のやり取り

……など、さまざまな“形式”で物語が展開していきます。

とくに印象的なのは、「2ちゃんねる」や「5ちゃんねる」のような掲示板形式。

「心霊スポットに今から行ってきます!」という実況スレッドのやり取りがリアルすぎて、読みながら「これ、本物じゃないか…?」と錯覚するほど。

他にも、アダルト動画サイトのコメント欄に、なぜか毎回同じような内容を書いている謎の人物が登場したり…。

ふざけて返信してみたら、さらに返信が返ってくる。そして、そこから事態が“おかしく”なっていく。

こうした、「どこかで見たことあるネット上の怪異」が詰め込まれていて、リアリティの強度がすごい。

ジャンルの異なるホラーの“寄せ集め”ではなく、それぞれが高い完成度で仕上がっているのです。

『変な家』との共通点

多くの人が思い出すのが、ホラー作品『変な家』。

この『近畿地方のある場所について』は、間違いなくその系譜に連なる作品です。

● 共通点①:作者が物語に登場する

『変な家』では、作者・雨穴さん自身が登場し、間取り図の謎を栗原さんと共に解き明かしていきます。

同様に『近畿地方のある場所について』でも、作者である背筋さん自身が語り手となり、記者・小沢くんの失踪を追いながら物語が進行します。

この“作者が登場する”スタイルは、フィクションでありながら妙なリアリティを持ち込む手法であり、読者の没入感を高める大きな要因です。

● 共通点②:引き込み力の異常な強さ

どちらの作品も、文章の吸引力がとにかく強い。

「怖いけど、読むのをやめられない」──この中毒性は両者に共通しています。

僕たちも以前『変な家』のレビューで、「語りの力がホラーでは最重要」と話しましたが、まさにその通り。

設定や構成ではなく、「描写力」と「文章のリズム」が肝になるジャンルなんですよね。

● 共通点③:書き手としての“手練れ”ぶり

背筋さんも雨穴さんも、ただのホラー好きではなく、物語構築の手腕がとてつもない。

たとえば『近畿地方の〜』では、過去の雑誌記事が2パターン出てくるんです。

ひとつは「実際に雑誌に掲載された編集済みバージョン」、もうひとつは「未掲載のフルバージョン」。

このフル版を読むと、編集でカットされた部分が“実は重要だった”と気づかされる。

「え、そんな大事なところ削ったの!?」という驚きがあり、それが物語の“裏”に気づく楽しみにも繋がっている。

こういう仕掛け、普通じゃ書けません。巧妙で繊細です。

● 共通点④:現代性を巧みに扱っている

どちらの作品も、現代日本という舞台と媒体を徹底的に活かしているという点も見逃せません。

SNS・掲示板

アダルトサイトのコメント欄

謎のステッカー

学校の七不思議

心霊写真

新興宗教

……こうした「現代人が日常的に接する情報媒体や文化」に“異常”を忍び込ませる手法が極めて巧妙なんです。

ふと見かけた「謎のシール」、誰もが一度は「これ何?」と思った経験があるはず。それを恐怖の発端にする。

ありふれた日常の“隙間”を使って、じわじわと狂気が侵入してくるんです。

実はこの本、袋とじがあるんです。

そう、あの「開けるな危険」系の袋とじ。YouTubeで袋とじ本を紹介してきた僕ですが、これは紹介すべきか本当に迷いました。

内容については詳しく言えませんが、見ない方がいいと本気で思います。

本作のホラー性は、単なる娯楽やおふざけではなく、真剣に“恐怖の本質”を描こうとしています。

『近畿地方のある場所について』が“ただのホラー”で終わらない理由

ここまで読んできて、「なるほど、怖そうだけどただのホラー作品でしょ?」と思った方がいたら……それはちょっと違います。

この作品が本当に恐ろしいのは、“本質的な怖さ”を描こうとしている点です。

こけおどしじゃない、「本物の怖さ」

いわゆる「ドッキリ系」や「びっくり系」のホラーとは一線を画しています。

派手な演出やグロテスクな描写に頼らず、それでも読者の精神にじわじわと侵食してくるような──そんな怖さ。

これは作者・背筋さんの“品のある筆致”に由来するものです。

品格あるホラー作家たち

ここで少し脱線しますが、僕が個人的にとても評価しているのは、雨穴さんも背筋さんも“品”のあるホラーを書いているという点です。

ホラーって、つい「どう怖がらせるか」に走ってしまいがち。でもこの2人は違います。

何が“本当に怖いのか”を真剣に考えている

見せ方や構成に緻密な計算がある

安易に読者を突き放さない

だから、僕のようにふだんホラーをあまり読まない人間でも、「これは読める」と思える。

そして気がつけば、どっぷり引き込まれている。

……そんな“知的な恐怖”があるんです。

現代ホラーの総決算

『近畿地方のある場所について』をひとことで表すならば──

現代ホラーの総決算。

ネット発ホラー、都市伝説、読者投稿、心霊実況……現代に存在するすべての“怖さ”が、ここに集まっている。

まさに“現代ホラー大集合”とでも言うべき作品です。

そして恐ろしいのは、これがもともと無料で公開されていたネット小説だったという点。

カクヨム→書籍化というルートは、『変な家』(オモコロ→書籍→映画)と同様、

僕たちのすぐ手が届くところに、ゾッとするような作品が転がっている──という現実を教えてくれます。

まとめ:読む?読まない?

でも読むと止まらなくなります

袋とじは絶対開けない方がいいです

しかも怖いのに、読後に「読んでよかった」と思う

この相反する感情が、読後にいっぺんに押し寄せてくる。

だからこそ、この作品はネットでも話題になり、多くの人に「読んでみて!」とすすめられているんだと思います。

最後に

見つけてくださってありがとうございます。